「中学生の英検は何級から受けるべき?」

「高校受験で有利になるって聞くけど、いつまでに何級を取ればいい?」

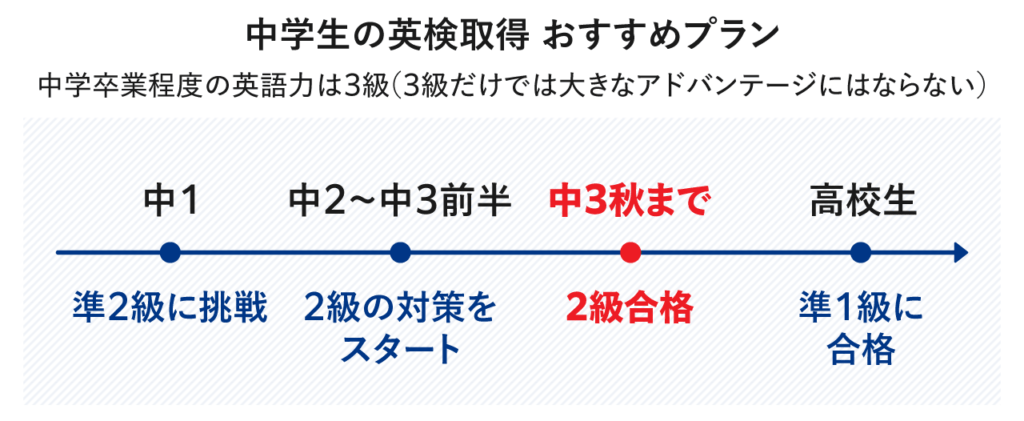

このような疑問にお答えすると、中学卒業の英語力と同等なのは「3級」です。

しかし、受験対策として考えるなら、「まずは準2級から挑戦し、合格したらすぐに2級対策をスタート。中学3年生の秋までに、2級に合格する」というプランをおすすめします。さらにその流れで、高校入学後、できるだけ早く準1級を取得するのが理想です。

本記事では、上記プランの背景や実際の勉強法について、詳しく解説します。

| 【この記事を読むと得られるメリット】 ・中学生の目標級と取得の時期がわかる ・英検がどのように有利に働くかが具体的に理解できる ・級別の効果的な勉強法と保護者としての適切なサポート方法がわかる |

高校受験はもちろん、その先を見据えたお子様の可能性を広げるために、本記事の知識をご活用ください。

1. 中学生のうちに「英検2級合格」を目指そう

まずは中学生の英検取得について、基本的な事項から確認していきましょう。

| 1. 英検5級〜1級までの全体像 2. 中学生はまず英検準2級に合格しその後すぐ2級対策に入るべき 3. 高校で英検準1級を取得できるように準備する 4. 中学生が準2級・2級を取得するには塾や家庭教師の利用が必須 |

1-1. 英検5級〜1級までの全体像

まず、英検5級〜1級までの全体像を確認しておきましょう。

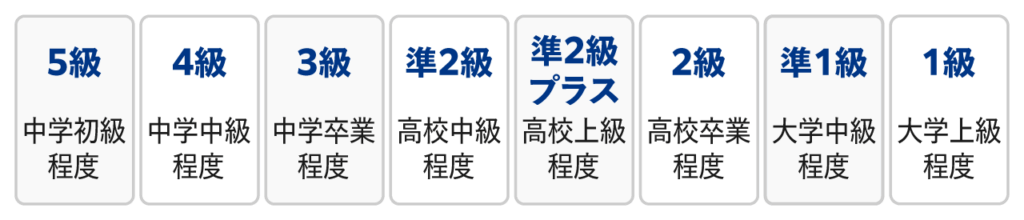

英検の認定資格は「8つの級」に分かれています。

最も易しいレベルである5級は中学初級程度、最も難しいレベルである1級は大学上級程度です。

中学生の教育課程と照らし合わせると、「3級」が中学卒業程度の英語力に該当します。ただし、3級を取得しても「中学校までの英語教育の内容を習得した人なら合格できる」という水準のため、大きなアドバンテージにはなりません。

なお、5級・4級までは面接形式の試験はありませんが、3級以降は、面接形式の試験でスピーキング力が問われます。

参考:公益財団法人 日本英語検定協会「各級の目安 | 英検」

1-2. 中学生はまず英検準2級に合格しその後すぐ2級対策に入るべき

高校受験をする中学生や、中高一貫校で高いレベルの大学受験を目指す中学生の場合、3級取得よりも高い目標を掲げる必要があります。

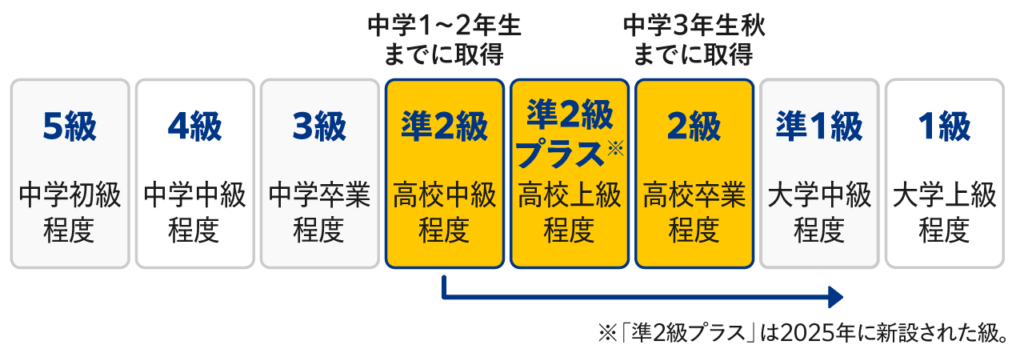

具体的には、中学校に入学したら、まずはできるだけ早く英検準2級を取得することを目指しましょう。

英検準2級に合格できたら、その後、すぐに2級対策に入ります。勉強の進捗状況に応じて、途中で準2級プラスの受験を挟みつつ、中学3年生の秋頃までに英検2級に合格できるようにしましょう。

近年は、多くの中学生が高いレベルの英検取得にチャレンジするようになっています。高校受験・大学受験を有利に進めるためには、中学生のうちに英検2級合格が必須の時代になるといっても過言ではありません。

※補足として、準2級プラスは2025年に新設された級です。詳しく知りたい方は、日本英語検定協会の「準2級プラス特設サイト」をご覧ください。

1-3. 高校で英検準1級を取得できるように準備する

中高一貫校に通う中学生の場合、「中学生のうちに英検2級」の意義が感じにくいかもしれません。しかしながら、高校での英語力を伸ばしていくために、中学生の段階での土台づくりが重要です。

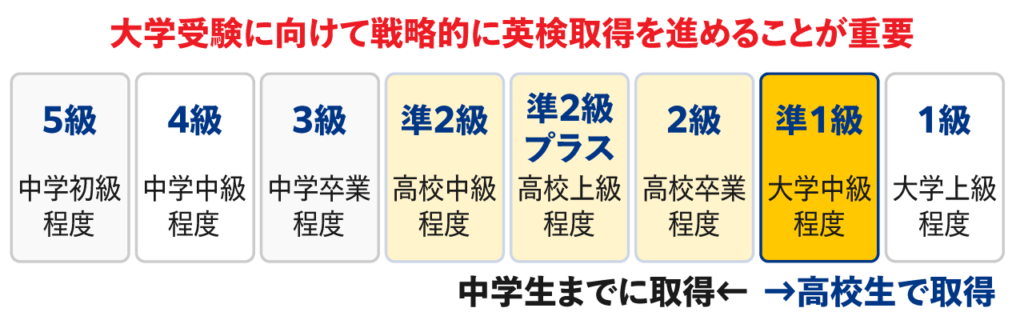

大学受験でアドバンテージを取るためには、高校生は英検準1級以上を取得する必要があります。

しかし、英検準1級以上になると、ハードルがより高くなります。高校2〜3年生になれば、ほかの教科の受験対策も本格化します。高度な面接対策も必要な準1級取得を目指すのは、簡単なことではありません。

だからこそ、中学生のうちに2級まで取得しておき、高校入学後できるだけ早く(できれば1年生のうちに)準1級を取得することが非常に重要となります。中学生での英検2級取得は、大学受験を見据えた戦略と考えてください。

1-4. 中学生が準2級・2級を取得するには塾や家庭教師の利用が必須

英検準2級以上になると、高校英語の範囲が含まれるので、中学生が自分1人で対策することはできません。

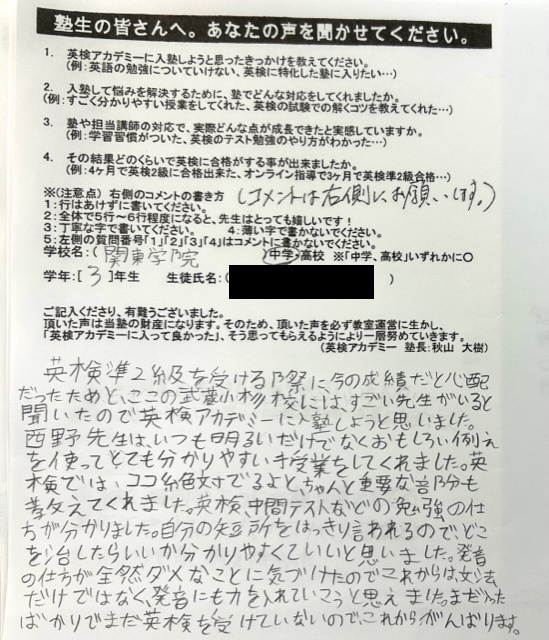

英検準2対策からは、塾や家庭教師をつけるべきです。英検対策専門塾である英検アカデミーでは、多くの中学生が英検対策を行っています。

たとえば、以下は関東学院中学校の生徒さんからのアンケートです。

出典:中学生は英検準2級合格をして、英検準2級合格したら、すぐに英検2級対策に入ろう。

英検アカデミーは、アルバイトの大学生講師などではなく、英語専門のプロのベテラン講師が責任を持って指導します。安心してお子様をお任せいただける塾です。

詳しくは、絶対英検合格コースのページをご確認ください。

2. 中学生が英検を取得すると入試で有利になる理由

「英検取得すると、具体的にどう受験に有利になるのか?」について、知りたい方も多いでしょう。以下のポイントを見ていきましょう。

| 1. 内申点(調査書点)に「加点」される 2. 当日の英語試験が「免除」または「得点換算」される 3. 推薦入試の「出願資格」になる |

2-1. 内申点(調査書点)に「加点」される

まず、英検取得により、中学校の調査書(内申書)で加点評価を受けられる場合があります。

| 【英検の内申点への影響】 ・加点される場合:公立・私立を問わず、高校によっては調査書の評価において「英検3級以上で加点」のように、取得級に応じた評価基準を設けていることがあります。英検取得が、選考を有利に進める材料のひとつとなります。 ・アピールとしての価値:明確な加点制度がない高校でも、調査書の所見欄などに「英検◯級取得」と記載されれば、学習意欲の高さをアピールできます。これはとくに推薦入試や面接で好印象を与える材料となるでしょう。 |

なお、こうした評価基準の有無や内容は、都道府県や各高校の方針によって異なりますので、各自確認が必要です。

2-2. 当日の英語試験が「免除」または「得点換算」される

英検資格の保有者に対して、高校入試当日の英語試験で特別な優遇措置を設ける学校が増えています。

| 【入試当日の優遇措置の例】 ・得点保障制度:たとえば、大阪府の公立高校では、英検2級で80%、準1級以上で100%の読み換え率で得点に換算される制度を導入しています。実際の試験結果と換算した点数のうち、高いほうが採用されるため、事前に一定の点数が確保される安心感があります。 ・私立高校での多様な優遇:多くの私立高校で英検取得者に対する優遇措置が設けられています。試験免除、得点換算、加点制度など、学校によって異なる形で恩恵を受けられます。 |

志望校の入試要項を早めに確認し、英検取得による恩恵を最大限活用しましょう。

出典:大阪府「令和6年度大阪府公立高等学校入学者選抜実施要項」

2-3. 推薦入試の「出願資格」になる

英検取得が高校の推薦入試や特色選抜の出願条件となっているケースがあります。

| 【推薦入試での英検活用の例】 ・出願資格としての活用:国際コースなどを中心に、英検準2級以上が出願条件となっているケースがあります。また、英検2級取得者に対して特別な推薦枠を設ける学校もあります。 ・書類選考での優遇:推薦入試の書類選考の段階で、英検取得が大きな加点要素となります。学習意欲の高さや継続的な努力を客観的に示す材料として、調査書の内容を補強する役割を果たすでしょう。 ・面接での話題:推薦入試の面接では、英検取得の経験や学習過程について質問されることがあります。合格に向けた努力や学習方法について具体的に語れれば、面接官に好印象を与えられます。 |

推薦入試の場合、一般入試より早い時期に実施されるため、できれば中学3年生の夏までに必要な級を取得しておきましょう。志望校の推薦条件を確認し、計画的に準備を進めてください。

2-4. 補足:「使える英語力」を身につけるためにも英検対策は非常に有効

ここではあえて「入試」に焦点を当てて英検取得の意義を解説しましたが、「本当に使える英語力」を育てるという本質的な意味でも、英検取得は非常に有効です。

その理由は、英検はスピーキング(話す力)の対策も必要だからです。

入試向けの受験英語の勉強では、筆記形式のペーパーテスト対策が中心となりがちです。そこで英検取得を目標にすることで、4技能(読む・聞く・書く・話す)をバランスよく伸ばせます。

英語の底力が育つため、結果として受験英語にも強くなりますし、何より「使える英語」が身につきます。

使える英語力があれば、将来の留学や就職、キャリアにおいて、計り知れない価値となることは、いうまでもありません。人生を豊かにする礎となるでしょう。

3. 【3級/準2級/2級】中学生向け英検の効率的な勉強法

続いて、英検対策の具体的な勉強法について、ご紹介します。ここでは3級・準2級・2級の対策について見ていきましょう。

| 1. 3級対策:中学英語の総復習として単語と文法の基礎を固める 2. 準2級対策:長文読解のスピードを意識し過去問演習を繰り返す 3. 2級対策:社会的なテーマの単語を覚えライティング力を強化する |

なお、準2級より上の級は、中学生が独学で取得するのは難しいため、塾や家庭教師を活用する必要があります。英検対策専門塾である英検アカデミーの資料は、以下よりご確認ください。

3-1. 3級対策:中学英語の総復習として単語と文法の基礎を固める

英検3級は中学校3年間の学習内容を、総合的に問う試験です。まだ準2級を受験する実力がない中学生は、まずは3級合格のための基礎固めからスタートしてください。

| 【3級合格のための基礎固め】 ・語彙力を強化する:約1,300語程度の基本単語を完全にマスターすることが重要です。教科書レベルの単語に加え、3級の頻出単語を集中的に暗記しましょう。単語カードやスマホアプリを使い、通学時間などの隙間時間も有効活用してください。 ・文法の体系的な復習をする:現在完了や受動態、関係代名詞など、中学英文法の重要項目を体系的に復習します。基本ルールを確実に理解し、例文を通じて使い方を身につけることが大切です。 ・読解力を向上させる:3級の長文は200語程度と比較的短いものの、内容理解と速読力が求められます。毎日10分程度、やさしい英文を読む習慣をつければ、自然に読解力が向上するでしょう。 ・面接対策として英語を話す練習をする:3級の面接では、音読と簡単な質疑応答が行われます。イラストを見ながら状況を説明する練習や、自分の意見を簡潔に述べる練習を行いましょう。 |

3級レベルでは、基礎の反復練習が最も効果的です。難しい問題に手を出すより、確実に解ける問題を増やすことに集中しましょう。

3-2. 準2級対策:長文読解のスピードを意識し過去問演習を繰り返す

準2級では、3級と比べて語彙や文章の難易度が大幅に上がります。とくに長文読解では、速読力と正確な内容理解の両方が必要となるため、戦略的な対策が重要です。

| 【準2級突破のための実戦的対策】 ・語彙力を大幅に増やす:準2級では約2,600〜3,600語の語彙が必要です。高校英語レベルの単語が多数出題されます。3級の基本語彙に加え、抽象的な概念を表す単語や、時事的な話題の語彙を重点的に覚えましょう。 ・長文読解の時間管理を練習する:400語程度の英文を、制限時間内に正確に読み取る力が求められます。パラグラフごとに、要点を整理しながら読む練習を行ってください。設問を先読みしてから、本文に取り組む戦略も有効です。 ・ライティング対策をする:英作文では、与えられたトピックに対して50語程度で意見を述べる必要があります。基本的な論述構造(主張→理由→具体例→結論)を身につけ、さまざまなテーマで練習を重ねましょう。 ・面接で意見表明する練習をする:準2級の面接では、自分の意見を論理的に述べる力が試されます。身近な社会問題について賛成・反対の立場を明確にし、理由を2〜3つ程度挙げて説明する練習を重ねましょう。 |

準2級は中学生にとってまず超えるべき挑戦となりますが、過去問演習を通じて出題パターンに慣れることで、確実に実力向上を図れます。週に2〜3回のペースで過去問に取り組み、間違いの分析と復習を丁寧に行いましょう。

3-3. 2級対策:社会的なテーマの単語を覚えライティング力を強化する

英検2級になると、社会性の高いテーマが多数出題されます。環境問題や科学技術、国際関係など幅広い分野の知識と、それを英語で表現する高度な能力が求められます。

| 【2級合格のための高度な対策】 ・時事的語彙を習得する:約4,000〜5,000語レベルの語彙力が必要で、とくに社会問題や科学技術に関する専門用語の理解が重要です。英字新聞の見出しや簡単な記事を読む習慣をつけ、時事的な表現に慣れ親しみましょう。 ・論理的思考力を向上させる:2級のライティングでは、80〜100語程度で論理的な文章を構成する力が求められます。賛成・反対の立場を明確にし、複数の根拠を提示して説得力のある文章を書く練習を重ねましょう。 ・高度な読解力を育てる:600語程度の本格的な英文を正確に理解し、筆者の意図や文章の構造を把握する力が必要です。段落ごとの要旨をまとめる練習や、論理的な文章展開を意識した読解練習が効果的です。 ・面接で抽象的なテーマを議論する:2級の面接では環境問題や教育制度など、抽象的で社会性の高いテーマについて議論する力が必要です。日頃からニュースに関心を持ち、社会問題について自分なりの意見を英語で表現する練習を継続してください。 |

2級は中学生にとって高いハードルですが、合格すれば高校英語の先取りとなり、大学受験でも大きなアドバンテージとなります。

4. やる気のない我が子を動かす!保護者の関わり方3つのコツ

「英検を取りなさいといっても全然勉強しない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。思春期の中学生のモチベーションを高めるために、感情的にならず、お子様の自主性を尊重しながら支援するコツをお伝えします。

| 1. 「なぜ必要か」を感情論ではなくメリットで具体的に説明する 2. 「いつまでに何級」という目標と計画を一緒に立てる 3. 勉強の進捗を管理しすぎず本人の自主性を尊重する |

4-1. 「なぜ必要か」を感情論ではなくメリットで具体的に説明する

思春期のお子様に英検受験の意義を伝えるには、感情的な説得ではなく、 “客観的で具体的なメリット” を示すことが最も効果的です。抽象的な理由では、中学生の心には響きません。

思春期の子どもは、大人の一方的な押し付けを嫌がる一方で、合理的な理由があれば素直に受け入れる傾向があります。本人が、“自分で納得できること” が重要です。

たとえば「○○高校では2級取得者は英語試験が免除になる」といった志望校の具体的な優遇制度や、身近な先輩が「英検のおかげで第一志望校に合格できた」といった成功事例は、お子様の心に響きやすいでしょう。

親の一方的な押し付けではなく、お子様が自ら判断できる材料を提供することが重要です。

4-2. 「いつまでに何級」という目標と計画を一緒に立てる

「明確な目標設定と具体的な学習計画」があると、お子様の学習に対する自主性を効果的に育めます。

コツは、計画立案の段階からお子様を参加させることです。自分で計画を作ることで当事者意識が高まり、「やらされている」のではなく「自分で決めた」という意識を持てるためです。

高校受験での活用を見据えて、「中3の第2回検定で2級合格」といった最終目標から逆算し、「中1の秋に準2級合格、中3の春に2級挑戦」など段階的なロードマップを一緒に作成しましょう。

4-3. 勉強の進捗を管理しすぎず本人の自主性を尊重する

保護者の方のサポートは重要ですが、過度な管理はお子様の自主性を阻害し、かえって学習意欲を削いでしまいます。

意識的に適切な距離感を保ちながら、お子様が自ら学習に取り組める環境を整えることが大切です。

保護者の方は、勉強に集中できる静かな環境づくりや、必要な教材の準備など、学習の土台となる部分をサポートしてください。

「勉強しなさい」と直接的に指示するのではなく、「わからないところがあったら聞いてね」といった声かけで、サポートの意思を伝えながらもプレッシャーを与えない関係性を目指しましょう。

5. 中学生の英検に関するよくある質問

最後に、中学生の英検受験について、保護者の方から寄せられる代表的な質問にお答えします。

| 【Q1】部活と両立できますか?勉強時間の作り方は? 【Q2】申し込み方法は?学校で団体受験できますか? 【Q3】いつまでに何級を取れば高校受験に間に合いますか? 【Q4】英検S-CBTとは何ですか? |

5-1. 【Q1】部活と両立できますか?勉強時間の作り方は?

結論からいえば、部活動と英検勉強の両立は十分可能です。

多くの中学生が実際に両立を成功させており、むしろ部活動で培った集中力や継続力が、英検学習にもプラスに作用しているケースもあります。

部活動で身につけた目標に向かって努力し続ける姿勢や、体力面での自己管理能力は、長期間にわたる英検準備には欠かせない要素です。

ただし、無駄のない賢いやり方で英検対策を行うことが大前提となります。

部活動で忙しい中学生こそ、効率性を重視した英検対策専門塾の活用を検討してください。英検に特化したカリキュラムと指導ノウハウにより、限られた時間で最大の学習効果を得られます。

英検アカデミーの資料は以下よりご確認ください。

5-2. 【Q2】申し込み方法は?学校で団体受験できますか?

まずは担任の先生や英語科の先生に、学校での団体受験実施の有無を確認してください。実施している場合、受験料が安く、慣れた環境で受験できるメリットがあります。

| 【申込み方法の2つの選択肢】 ・学校団体受験を活用する:受験料が個人受験より安く、慣れ親しんだ教室で受験できるため緊張を軽減できます。ただし実施級や日程が限定されるため、希望する級や時期に合わない場合は個人受験を検討しましょう。申し込みは学校が一括して行うため、締切日をかならず確認してください。 ・公式サイトから個人申し込みする:英検公式サイトからインターネット経由で24時間申し込み可能です。受験地と希望級を選択すると、試験会場が自動割り当てされます。支払いは、クレジットカード・コンビニ決済・郵便局ATM(Pay-easy)で行います。 |

公式サイトから個人申し込みする場合、実施日の約3カ月前から申し込み開始、約1カ月前に締切となります。たとえば、一次試験が2025年10月5日の英検では、個人申し込みの期間は7月1日〜9月8日でした。

会場は基本的に近隣の会場が指定されますが、満席になると遠方の会場が指定されてしまう可能性があります。期限内であっても、できるだけ早めに申し込みを済ませておきましょう。

5-3. 【Q3】いつまでに何級を取れば高校受験に間に合いますか?

個人で英検を申し込む場合、英検は基本的に年に3回実施されています(学校での団体受験の場合は、学校の先生にご確認ください)。どのタイミングで取得すべきか、以下を参考にしてみてください。

| 【高校受験に合わせた取得期限の目安】 ・私立高校推薦入試:12月から1月にかけて出願が始まるため、第1回検定(6〜7月実施)までの取得が理想的です。遅くとも第2回検定(10〜11月実施)での合格が必要になります。 ・私立高校一般入試:第2回検定(10〜11月実施)までに目標級を取得すれば、ほとんどの私立高校の出願に間に合います。ただし学校によって締切が異なるため、志望校の出願要項を早めに確認することが重要です。 ・公立高校入試:第3回検定(1〜3月実施)では間に合わない可能性が高いため、第2回検定(10〜11月実施)までに取得しておきましょう。 |

英検の試験日程に関する情報は、日本英語検定協会の「試験日程・受験案内(英検受験を検討している方向け)」のページにて、最新情報をご確認ください。

また、急いで英検を取得する必要がある場合には、次の質問でご紹介する「英検S-CBT」という手段があります。

5-4. 【Q4】英検S-CBTとは何ですか?

英検S-CBTは、1日で4技能の測定ができる英検で、コンピューターで受験する方式です。原則、毎週土日に実施されています。PCでの受験ですが自宅ではなく、全国のテストセンター(パソコンが設置された会場)に出向いて受験します。

従来型とは違って一次・二次試験を分けて受験する必要がなく、受験機会が毎週あるため、急いで英検取得を目指したいときの手段として有効です。

問題形式や難易度、級認定、合格証明書の発行など、英検S-CBTでも従来型でも、まったく同じ資格として入試に活用できます。

注意点としては、PC画面を操作しての受験となります。リスニングやリーディングはマウス操作、スピーキングは録音形式、ライティングは解答用紙への手書きかキーボード操作かを選べます。

詳しくは日本英語検定協会の 「英検S-CBTについて」にてご確認ください。

6. まとめ

本記事では「中学生の英検取得」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

最初に基礎知識として、以下を解説しました。

| 1. 中学生はまず英検準2級に合格しその後すぐ2級対策に入るべき 2. 高校で英検準1級を取得できるように準備する 3. 中学生が準2級・2級を取得するには塾や家庭教師の利用が必須 |

中学生が英検を取得すると入試で有利になる理由は、以下のとおりです。

| 1. 内申点(調査書点)に「加点」される 2. 当日の英語試験が「免除」または「得点換算」される 3. 推薦入試の「出願資格」になる |

中学生向け英検の効率的な勉強法を解説しました。

| 1. 3級対策:中学英語の総復習として単語と文法の基礎を固める 2. 準2級対策:長文読解のスピードを意識し過去問演習を繰り返す 3. 2級対策:社会的なテーマの単語を覚えライティング力を強化する |

保護者の方の関わり方のコツとして、以下を解説しました。

| 1. 「なぜ必要か」を感情論ではなくメリットで具体的に説明する 2. 「いつまでに何級」という目標と計画を一緒に立てる 3. 勉強の進捗を管理しすぎず本人の自主性を尊重する |

中学生における英検取得は、高校入試はもちろん、大学入試からその後のキャリア・人生にまで影響を与え得る、重要なチャレンジとなります。ぜひ本記事を参考に、まずは準2級の取得から取り組んでみてください。

よくある質問

記事監修者

桐山 ヒロキ

経歴

青山学院大学経済学部を卒業後、英検®対策塾「英検®︎セミナー」へ入社。

人気講師として500人を英検®合格へ導いた後、2005年に英検®︎アカデミーを設立。 設立18年、累計10,000人超の英検®合格をサポート。合格率は93%をほこる。

新着情報